[Techstory] 5G를 확장하고 6G를 대비하는 커버리지 확장 기술 “패시브 리피터”

안녕하세요! LG U+ 기업단말솔루션기술팀 장현철입니다. 저희 팀은 기업 단말의 개발과 검증을 맡고 있으며, 기업 단말의 특수한 환경(지중, 금속함체 등)에서 무선성능을 확보하기 위해 안테나 기술을 개발하고 중소기업에 기술을 이전하는 업무를 겸하여 하고 있습니다.

안테나 기술을 계속 들여다보다 보니, 주파수 대역이 높아짐에 커버리지 문제가 심화되었고 통신사 관점에서 어떻게 효율적으로 개선하고 운영 관리할 수 있을지 고민 중에 ‘패시브 리피터’를 개발하게 되었습니다. 그렇다면 ‘패시브 리피터’에 대해 보다 자세히 소개해드리도록 하겠습니다.

주파수는 무엇인가요?

주파수를 쉽게 설명하면 “전파가 1초안에 몇 번 흔들리느냐”를 나타내는 숫자입니다. 마치 파도가 몇 번 일렁이는지 세는 것과 비슷하죠. 이 숫자가 낮으면 저주파, 높으면 고주파라 부릅니다.

<주파수별 특징>

- 저주파 (1GHz 이하)

파장이 길어서 멀리까지 퍼져 나가고 건물이나 벽도 잘 통과합니다. 그래서 지하나 건물 안에서도 신호가 잘 잡히죠. 다만 속도(용량)는 상대적으로 떨어집니다. - 중주파 (1~6GHz)

5G 서비스에 많이 쓰이는 대역입니다. (예, 3.5GHz)

속도와 커버리지 사이에서 균형을 잡는 대역이며, 적당한 넓이와 빠른 속도를 동시에 확보 가능합니다. - 고주파 (6 ~ 30GHz)

속도가 훨씬 빨라집니다. 대신 파장이 짧다 보니 멀리 퍼지지 못하고 벽이나 장애물을 잘 통과하지 못하는 단점이 있습니다.

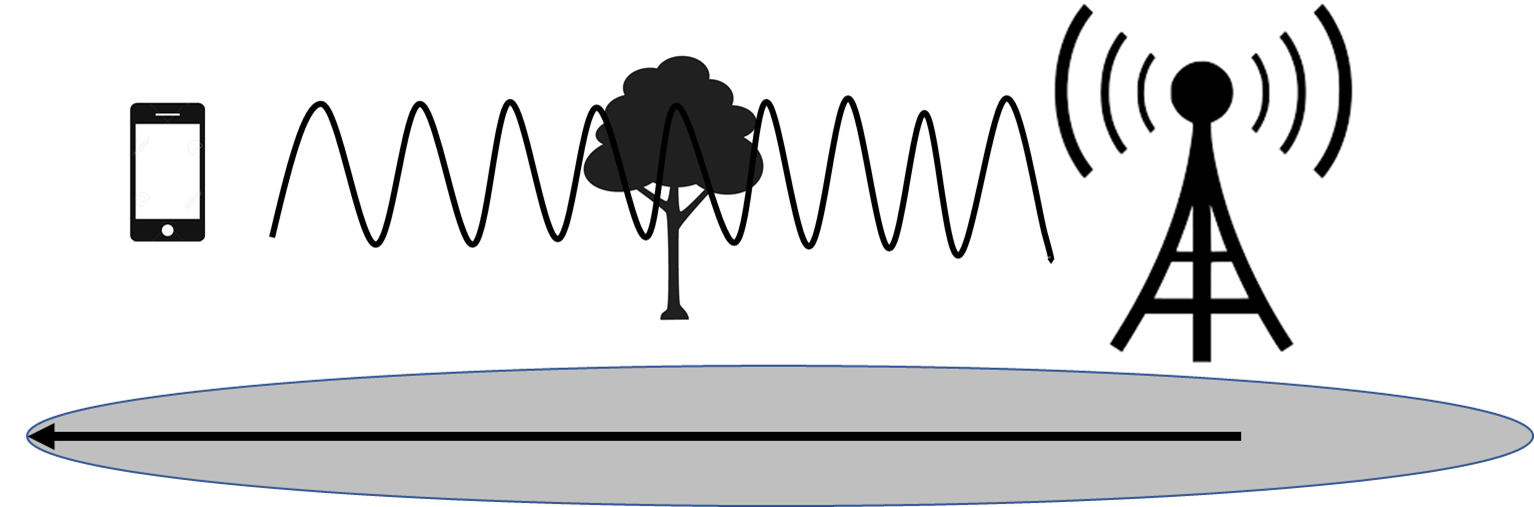

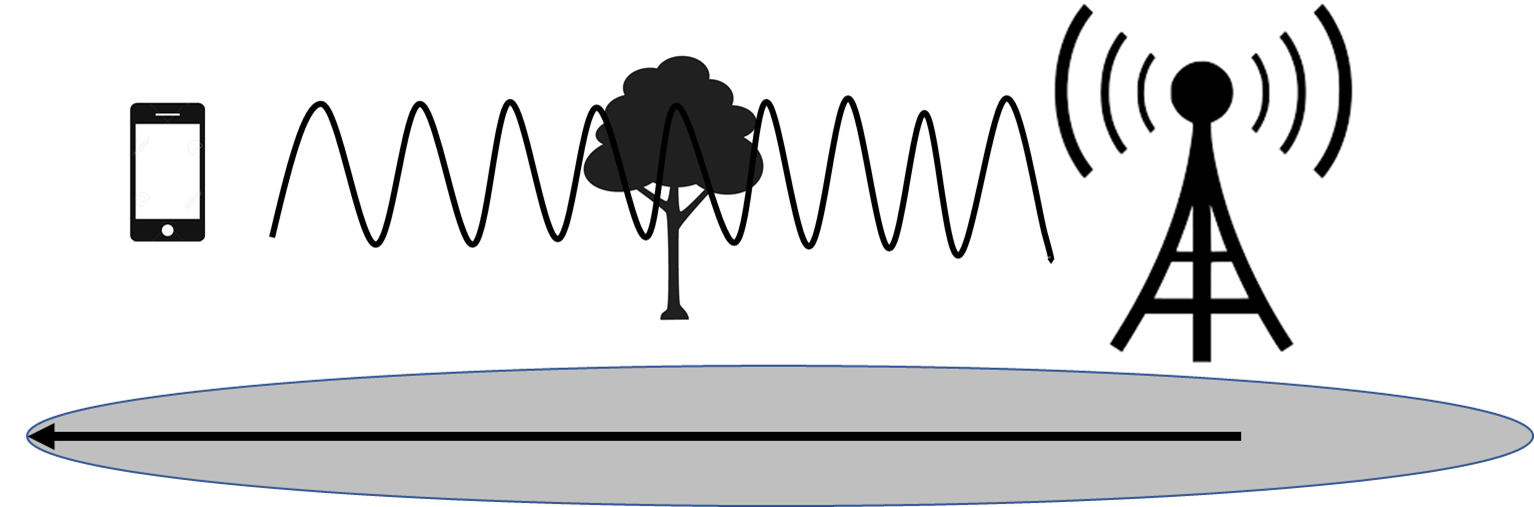

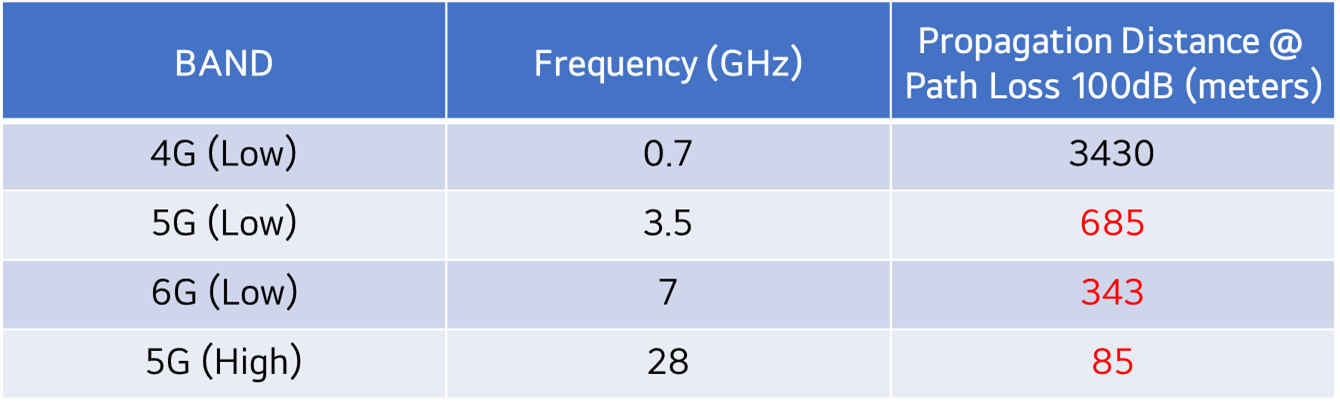

3.5GHz를 넘어서면 전파의 파장이 짧아집니다. 파장이 짧아지면 멀리 가지 못하고, 벽/유리/심지어 나무 같은 장애물을 잘 통과하지 못합니다. 그래서 기지국을 아무리 세워도 신호가 생각만큼 멀리 퍼지지 않습니다. 예를 들어, 800MHz(LTE Band5) 같은 저주파 신호는 산을 돌아서 퍼저 나가기도 하는데, 고주파 신호는 직선으로만 잘 퍼지다 보니 코너만 돌아도 신호가 뚝 끊기는 경우가 생깁니다. 이게 바로 우리가 5G에서 “빠른데 멀리 안 간다”를 체감하는 이유입니다.

중주파와 고주파에서 겪는 통신의 문제는?

<중주파 대역 (1~6GHz)의 문제>

- 통신사가 5G 기지국을 이전 800MHz 기지국 대비 촘촘하게 설치해야 합니다. 예전 LTE(저주파수) 때보다 한 기지국이 커버할 수 있는 거리가 짧아 망 확장에 비용이 많이 듭니다.

- 단말(폰)에서 전력 소비가 늘어날 수 있습니다. 상대적으로 신호가 약하게 잡히기 쉬워, 폰이 신호를 잡으려고 더 열심히 동작(RX LNA 증폭)합니다.

- 주파수 혼 간섭이 늘어날 수 있습니다. 중주파 대역은 부족한 커버리지를 확보하기 위해 기지국을 촘촘하게 설치하게 되면 셀간 중첩 구간이 많이 발생됩니다. 셀간 중첩 주간에서 신호가 겹치기 때문에 신호의 품질이 저하됩니다.

즉, 중주파와 고주파에서는 주로 “기지국 설치비 폭증”, “신호 안정성/커버리지 문제”, “폰 및 장비의 기술적/비용적 부담”, “실제 체감 품질 저하”같은 현실적인 고민들이 수반됩니다.

커버리지를 확보하기 위한 기존 방식의 한계, 기지국 설치가 답이 아니다?

커버리지를 확보하기 위해 단순히 기지국을 많이 세우는 방식에는 분명한 한계가 있습니다. 같은 주파수 대역을 사용하는 기지국들이 촘촘히 설치되면, 서로 신호가 중첩되고 잡음(간섭)이 발생해서 안정적인 통신 환경을 만들기 어렵습니다. 중첩 구간을 효과적으로 조율하는 셀 플래닝은 기술적으로도 매우 까다롭고 완벽히 해내기 힘듭니다. 게다가 기지국 설치와 유지, 전력 소비, 네트워크 관리 비용도 엄청나게 늘어나게 되죠.

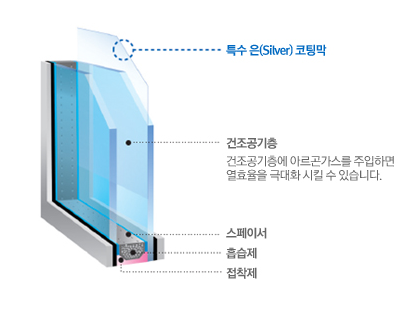

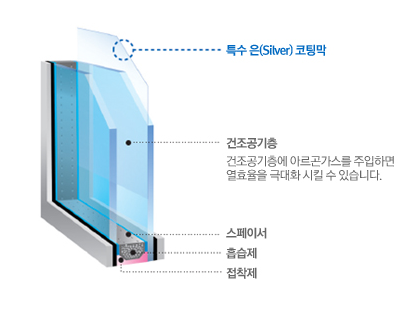

여기에 현대 건축 환경도 통신 커버리지 확보에 큰 어려움을 더하고 있습니다. 최근 단열 성능을 높이기 위해 은막으로 코팅된 단열 유리가 일반화되고 있는데, 이 금속 성분이 포함되어 있어 무선 신호가 거의 통과하지 못합니다. 따라서, 사람들이 많이 있는 건물 안이나 사무실에서는 무선 신호가 심하게 약해지거나 아예 끊기는 경우가 많아 더 많은 기지국(인빌딩 중계기) 설치를 요구하는 악순환이 발생합니다.

그렇다면 이렇게 비효율적으로 기지국만 무작정 늘리는게 정말 최선일까요? 현실적으로 기지국 숫자를 무한정 늘리는 방식은 비용 부담이 크고, 중첩 구간의 간섭 문제도 해결하기 힘든 한계가 분명히 있습니다. 그래서 새로운 기술과 방법이 반드시 필요합니다.

“패시브 리피터” 커버리지 개선 기술

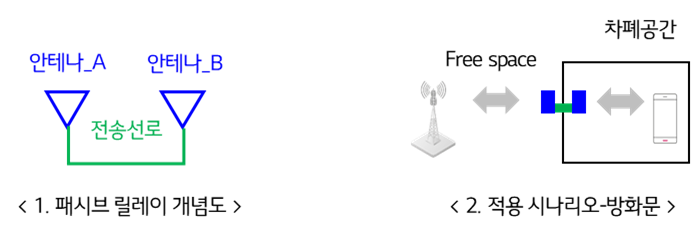

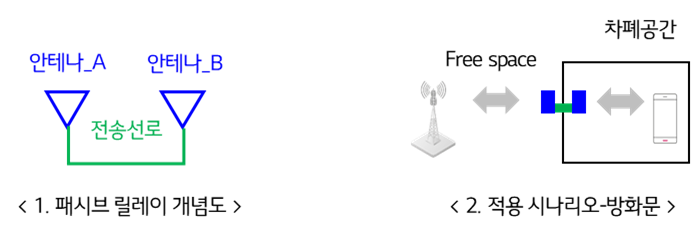

패시브 리피터라는 기술은 아주 심플하지만 정말 유용한 아이디어입니다. 기본적으로 2개의 안테나가 있는데, 이 둘을 전송선로라는 아주 얇은 선으로 연결해 놓은 구조입니다. 한쪽 안테나는 외부에, 다른 한쪽 안테나는 내부에 설치할 수 있도록 만들어 구동 시키게 됩니다.

바깥에서 들어오는 풍부한 신호를 전송선로를 통해 안쪽 안테나로 보내서, 전력을 따로 쓰지 않고도 무선 신호를 안과 밖으로 안전하게 전달할 수 있습니다. 쉽게 말해, 전기나 배터리 없이 그냥 신호를 “옮겨주는 다리”같은 역할을 하는 거죠. 그래서 금속으로 막힌 공간 안에서도 통신 신호가 끊기지 않도록 도와줍니다.

패시브 리피터는 전원이 전혀 필요 없는 장치로, 그 자체만으로 무선 신호를 전달해 커버리지를 개선하는 역할을 합니다. 그래서 설치도 아주 간단하고, 별도의 유지보수도 필요 없습니다. 내부에는 복잡한 회로나 부품이 없어서 얇은 스티커처럼 보이죠. 하지만, 패시브 리피터는 “패시브”라는 이름에서 알 수 있듯, 신호 증폭 기능이 없습니다.

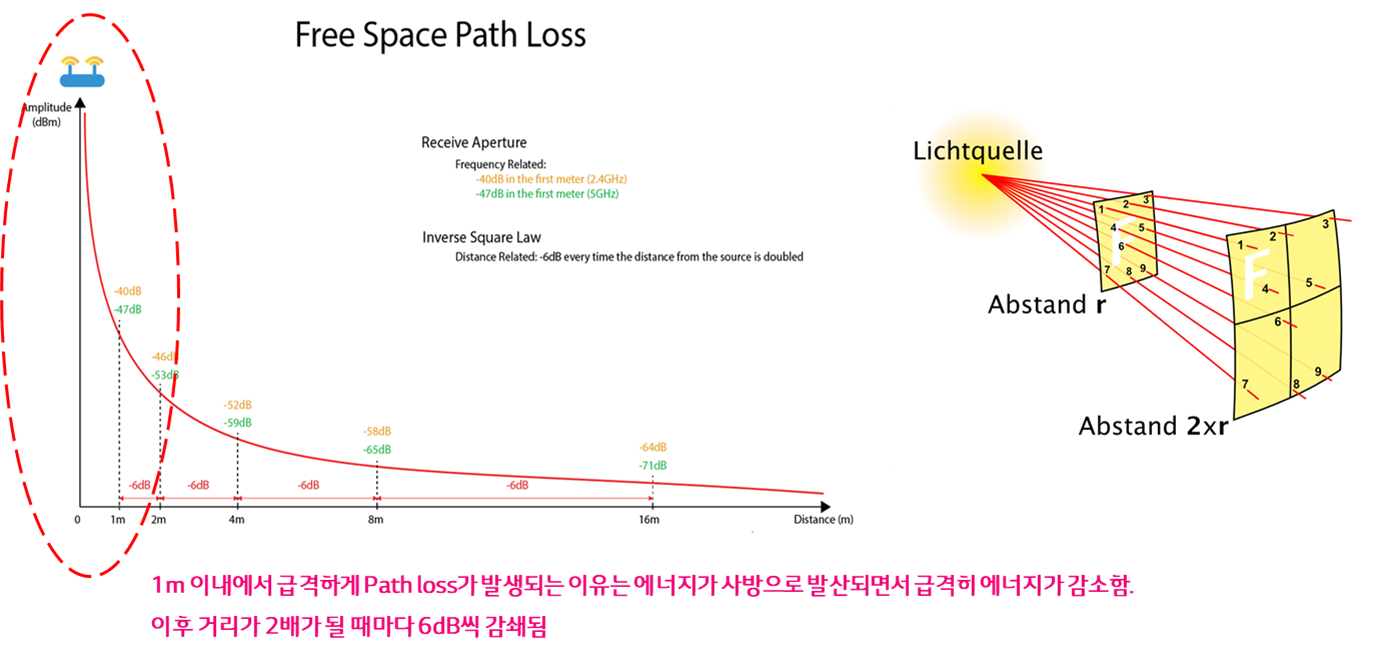

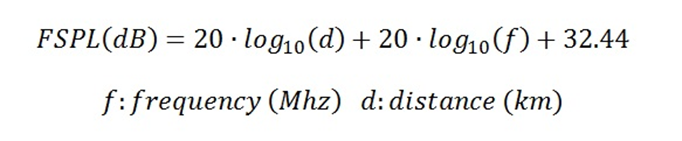

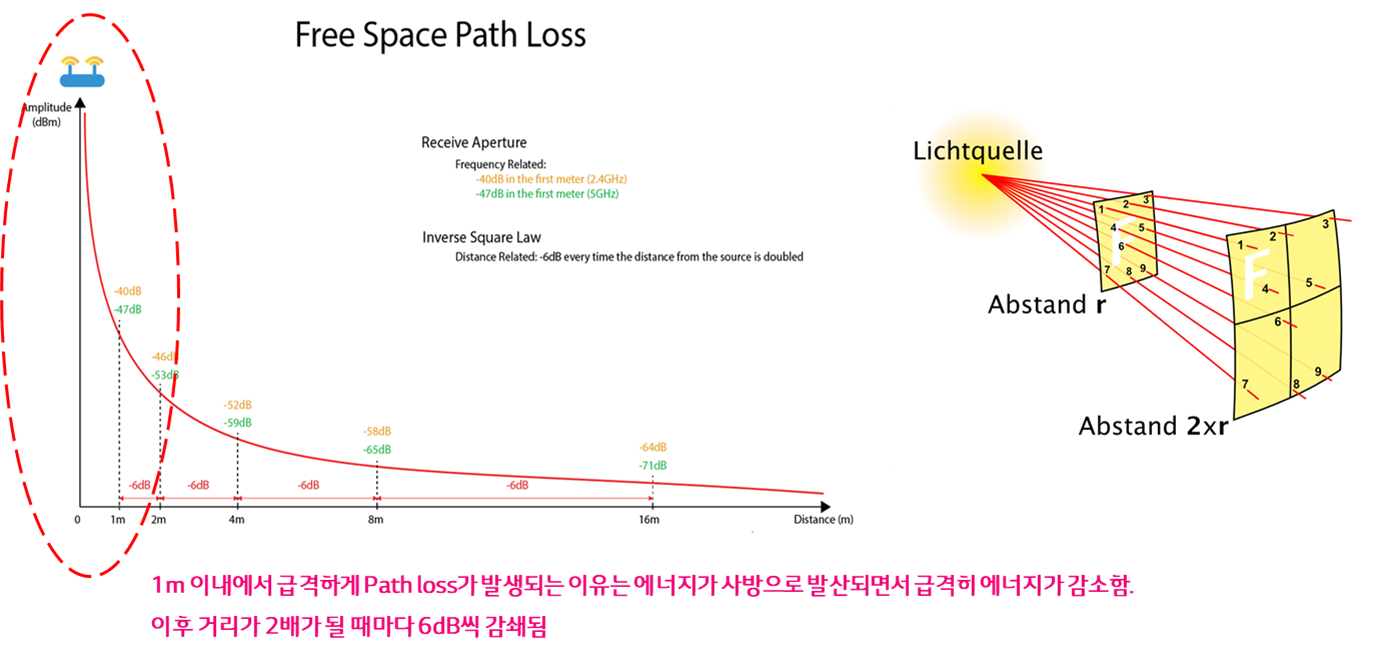

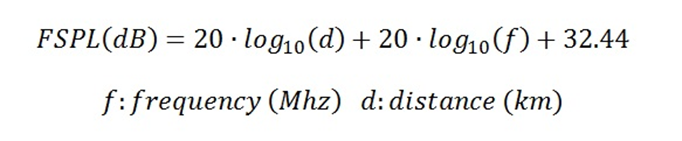

신호를 받아서 바로 재방사만 할 뿐, 힘을 더해 주는건 아니에요. 그래서 원본 신호(Source)를 받아 안쪽 차폐 공간으로 보낼 때 큰 성능 저하가 발생합니다. 이걸 신호 감쇄라고 하는데, 무선 신호가 한점에 모여 있다가 안테나를 통해 공기(Free space)로 방사될 때 신호가 흩어지면서 크게 약해지기 때문입니다. 그리고 신호는 공기 중을 지나면서도 계속 약해집니다. 실제로 1미터 거리에서도 -45dB 정도의 큰 신호 감쇄가 일어납니다.

<주파수 대역별 FSPL 커버리지 환산표>

이 물리적 한계를 극복하려면 ‘패시브 리피터’에 Array Antenna 구조가 꼭 필요합니다. Array Antenna는 여러개의 안테나를 모아 특정 방향으로 신호를 집중시켜 “이득(Gain)”을 얻는 방식입니다. 그래서 통신 단말기와 패시브 리피터 사이의 거리와 방향이 매우 중요하고, 원하는 성능과 거리에 따라 패시브 리피터의 설치 개수가 결정됩니다. 쉽게 말해, ‘패시브 리피터’는 전력 없이 신호를 옮기는 희한한 다리 역할을 하지만, 신호가 약해지는 건 어쩔 수 없어서 여러 개를 똑똑하게 배치해야 최적의 효과를 볼 수 있다는 뜻입니다.

초근접 환경의 금속 케이스와 근접 거리의 방화문 거치 테스트

<초근접 환경 – 금속 케이스 테스트>

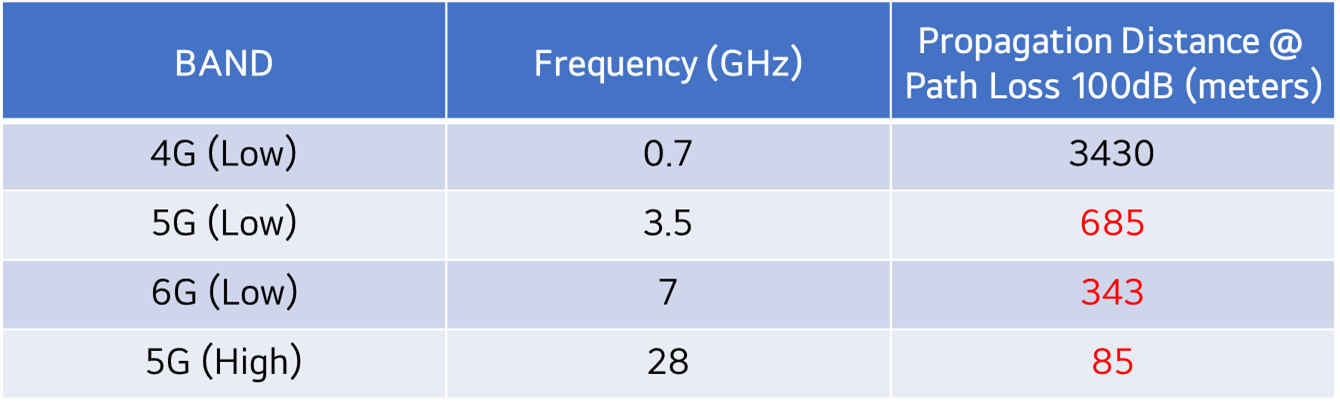

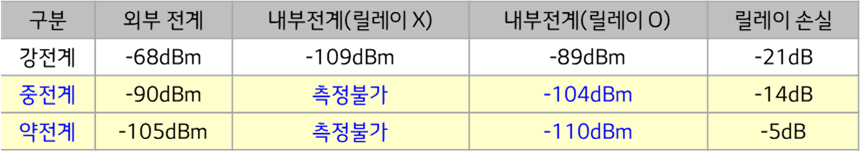

금속 케이스 안에서 강전계, 중전계, 약전계 환경을 대상으로 패시브 리피터 효과를 테스트해 봤습니다. 금속 케이스 내부에 있는 안테나와 통신 단말 간 거리는 약 20cm로 아주 가까운 거리입니다. 이 금속 케이스는 차폐가 매우 잘 돼서 신호가 -40dB 수준으로 크게 약해지는 조건이었는데요. 테스트 결과, 패시브 리피터가 1개만 설치되어 있어도 차폐가 큰 환경, 즉 -20dB 이상의 신호 차폐가 있을 때 충분히 이득이 있다는 걸 확인했습니다. 패시브 리피터가 없을 때보다 신호가 훨씬 잘 전달되는 걸 체감할 수 있었습니다.

<근접 환경 – 방화문 테스트>

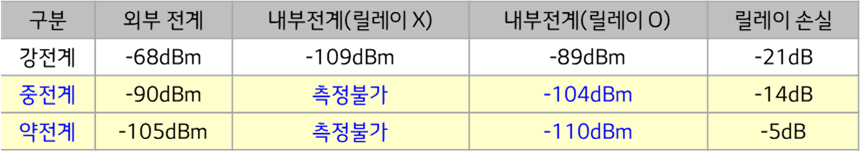

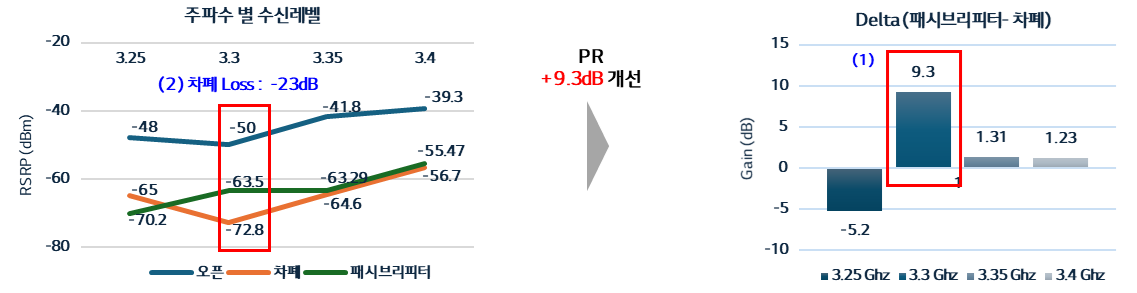

방화문 같은 근접 거리는 패시브 리피터 하나만으로는 성능이 조금 부족하다는 걸 확인했습니다. 실제로 방화문 차폐 환경은 패시브 리피터를 4개 정도 설치해야 1.2미터 정도 거리에서 약 +9dB 만큼 신호 세기가 좋아진 걸 측정했습니다. 방화문은 약 -23dB 정도까지 신호가 줄어드는 곳인데, 엘리베이터(-30dB), 로이유리 창문(-20~30dB) 같은 일상에서 흔히 만나는 차폐 환경에서도 패시브 리피터를 통해 신호 이득을 기대해도 되는 긍정적인 결과였습니다.

요약하자면, 우리가 일상에서 자주 마주치는 금속이나 특수 유리로 된 차폐 환경에서도 적절한 수의 패시브 리피터를 쓰면 통신 신호를 개선할 수 있다는 뜻입니다.

신뢰 가능한 적정 기술의 패시브 리피터

차폐된 환경에서 무선 신호를 조금이라도 더 잘 보내고 받으려면, 비용도 적고 설치도 쉬운 ‘패시브 리피터’ 기술을 꼭 필요한 곳에 적절히 써야 합니다. 물론 ‘패시브 리피터’는 명확한 한계가 있습니다. 바로, 신호를 멀리까지 보내는건 못 한다는 점입니다.

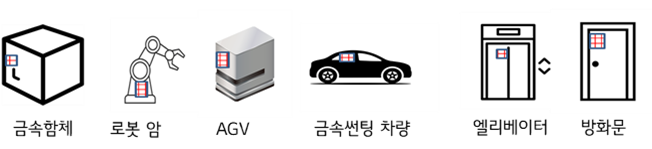

하지만 생각해보면, 이런 단점에도 불구하고 일상 생활 속에서 신호가 약해지는 환경이 정말 많습니다. 예를 들어, 대부분의 IoT 장치들은 금속 케이스 안에 있고, 방화문 같은 비상용 문은 유사시에도 통화가 잘 안되며 엘리베이터에서도 신호가 약해집니다. 게다가 요즘 신축 아파트에는 로이유리 같은 단열 유리가 널리 사용되어 무선 신호가 약해지고, 펨토셀과 같은 초소형 기지국들이 건물 안 커버리지를 도와주고 있습니다. 차량 틴팅에도 금속 성분이 많아 휴대폰 GPS 잡기 힘든 경우가 많고, 하이패스 단말의 통신 불가현상도 발생합니다.

결국 이런 일상 환경에 자연스럽게 녹아들어, 설치에 거부감 없이 신호 성능을 올려야 합니다. 그래서 ‘패시브 리피터’ 재료와 가격이 무척 중요해졌어요. 지금은 투명 필름 형태로 패시브 리피터가 고도화 개발 중이며, 여러 안테나를 모아 신호를 집중시키는 어레이 안테나 설계와 가격 경쟁력 확보를 위해 부단히 노력하고 있습니다.

또한 앞으로도 우리 일상 무선 신호 문제 해결에 큰 힘이 되는 솔루션으로 자리 잡길 기대하며 지속적인 개발에 힘쓰도록 하겠습니다.

[Techstory] 5G를 확장하고 6G를 대비하는 커버리지 확장 기술 “패시브 리피터”

안녕하세요! LG U+ 기업단말솔루션기술팀 장현철입니다. 저희 팀은 기업 단말의 개발과 검증을 맡고 있으며, 기업 단말의 특수한 환경(지중, 금속함체 등)에서 무선성능을 확보하기 위해 안테나 기술을 개발하고 중소기업에 기술을 이전하는 업무를 겸하여 하고 있습니다.

안테나 기술을 계속 들여다보다 보니, 주파수 대역이 높아짐에 커버리지 문제가 심화되었고 통신사 관점에서 어떻게 효율적으로 개선하고 운영 관리할 수 있을지 고민 중에 ‘패시브 리피터’를 개발하게 되었습니다. 그렇다면 ‘패시브 리피터’에 대해 보다 자세히 소개해드리도록 하겠습니다.

주파수는 무엇인가요?

주파수를 쉽게 설명하면 “전파가 1초안에 몇 번 흔들리느냐”를 나타내는 숫자입니다. 마치 파도가 몇 번 일렁이는지 세는 것과 비슷하죠. 이 숫자가 낮으면 저주파, 높으면 고주파라 부릅니다.

<주파수별 특징>

- 저주파 (1GHz 이하)

파장이 길어서 멀리까지 퍼져 나가고 건물이나 벽도 잘 통과합니다. 그래서 지하나 건물 안에서도 신호가 잘 잡히죠. 다만 속도(용량)는 상대적으로 떨어집니다. - 중주파 (1~6GHz)

5G 서비스에 많이 쓰이는 대역입니다. (예, 3.5GHz)

속도와 커버리지 사이에서 균형을 잡는 대역이며, 적당한 넓이와 빠른 속도를 동시에 확보 가능합니다. - 고주파 (6 ~ 30GHz)

속도가 훨씬 빨라집니다. 대신 파장이 짧다 보니 멀리 퍼지지 못하고 벽이나 장애물을 잘 통과하지 못하는 단점이 있습니다.

3.5GHz를 넘어서면 전파의 파장이 짧아집니다. 파장이 짧아지면 멀리 가지 못하고, 벽/유리/심지어 나무 같은 장애물을 잘 통과하지 못합니다. 그래서 기지국을 아무리 세워도 신호가 생각만큼 멀리 퍼지지 않습니다. 예를 들어, 800MHz(LTE Band5) 같은 저주파 신호는 산을 돌아서 퍼저 나가기도 하는데, 고주파 신호는 직선으로만 잘 퍼지다 보니 코너만 돌아도 신호가 뚝 끊기는 경우가 생깁니다. 이게 바로 우리가 5G에서 “빠른데 멀리 안 간다”를 체감하는 이유입니다.

중주파와 고주파에서 겪는 통신의 문제는?

<중주파 대역 (1~6GHz)의 문제>

- 통신사가 5G 기지국을 이전 800MHz 기지국 대비 촘촘하게 설치해야 합니다. 예전 LTE(저주파수) 때보다 한 기지국이 커버할 수 있는 거리가 짧아 망 확장에 비용이 많이 듭니다.

- 단말(폰)에서 전력 소비가 늘어날 수 있습니다. 상대적으로 신호가 약하게 잡히기 쉬워, 폰이 신호를 잡으려고 더 열심히 동작(RX LNA 증폭)합니다.

- 주파수 혼 간섭이 늘어날 수 있습니다. 중주파 대역은 부족한 커버리지를 확보하기 위해 기지국을 촘촘하게 설치하게 되면 셀간 중첩 구간이 많이 발생됩니다. 셀간 중첩 주간에서 신호가 겹치기 때문에 신호의 품질이 저하됩니다.

즉, 중주파와 고주파에서는 주로 “기지국 설치비 폭증”, “신호 안정성/커버리지 문제”, “폰 및 장비의 기술적/비용적 부담”, “실제 체감 품질 저하”같은 현실적인 고민들이 수반됩니다.

커버리지를 확보하기 위한 기존 방식의 한계, 기지국 설치가 답이 아니다?

커버리지를 확보하기 위해 단순히 기지국을 많이 세우는 방식에는 분명한 한계가 있습니다. 같은 주파수 대역을 사용하는 기지국들이 촘촘히 설치되면, 서로 신호가 중첩되고 잡음(간섭)이 발생해서 안정적인 통신 환경을 만들기 어렵습니다. 중첩 구간을 효과적으로 조율하는 셀 플래닝은 기술적으로도 매우 까다롭고 완벽히 해내기 힘듭니다. 게다가 기지국 설치와 유지, 전력 소비, 네트워크 관리 비용도 엄청나게 늘어나게 되죠.

여기에 현대 건축 환경도 통신 커버리지 확보에 큰 어려움을 더하고 있습니다. 최근 단열 성능을 높이기 위해 은막으로 코팅된 단열 유리가 일반화되고 있는데, 이 금속 성분이 포함되어 있어 무선 신호가 거의 통과하지 못합니다. 따라서, 사람들이 많이 있는 건물 안이나 사무실에서는 무선 신호가 심하게 약해지거나 아예 끊기는 경우가 많아 더 많은 기지국(인빌딩 중계기) 설치를 요구하는 악순환이 발생합니다.

그렇다면 이렇게 비효율적으로 기지국만 무작정 늘리는게 정말 최선일까요? 현실적으로 기지국 숫자를 무한정 늘리는 방식은 비용 부담이 크고, 중첩 구간의 간섭 문제도 해결하기 힘든 한계가 분명히 있습니다. 그래서 새로운 기술과 방법이 반드시 필요합니다.

“패시브 리피터” 커버리지 개선 기술

패시브 리피터라는 기술은 아주 심플하지만 정말 유용한 아이디어입니다. 기본적으로 2개의 안테나가 있는데, 이 둘을 전송선로라는 아주 얇은 선으로 연결해 놓은 구조입니다. 한쪽 안테나는 외부에, 다른 한쪽 안테나는 내부에 설치할 수 있도록 만들어 구동 시키게 됩니다.

바깥에서 들어오는 풍부한 신호를 전송선로를 통해 안쪽 안테나로 보내서, 전력을 따로 쓰지 않고도 무선 신호를 안과 밖으로 안전하게 전달할 수 있습니다. 쉽게 말해, 전기나 배터리 없이 그냥 신호를 “옮겨주는 다리”같은 역할을 하는 거죠. 그래서 금속으로 막힌 공간 안에서도 통신 신호가 끊기지 않도록 도와줍니다.

패시브 리피터는 전원이 전혀 필요 없는 장치로, 그 자체만으로 무선 신호를 전달해 커버리지를 개선하는 역할을 합니다. 그래서 설치도 아주 간단하고, 별도의 유지보수도 필요 없습니다. 내부에는 복잡한 회로나 부품이 없어서 얇은 스티커처럼 보이죠. 하지만, 패시브 리피터는 “패시브”라는 이름에서 알 수 있듯, 신호 증폭 기능이 없습니다.

신호를 받아서 바로 재방사만 할 뿐, 힘을 더해 주는건 아니에요. 그래서 원본 신호(Source)를 받아 안쪽 차폐 공간으로 보낼 때 큰 성능 저하가 발생합니다. 이걸 신호 감쇄라고 하는데, 무선 신호가 한점에 모여 있다가 안테나를 통해 공기(Free space)로 방사될 때 신호가 흩어지면서 크게 약해지기 때문입니다. 그리고 신호는 공기 중을 지나면서도 계속 약해집니다. 실제로 1미터 거리에서도 -45dB 정도의 큰 신호 감쇄가 일어납니다.

<주파수 대역별 FSPL 커버리지 환산표>

이 물리적 한계를 극복하려면 ‘패시브 리피터’에 Array Antenna 구조가 꼭 필요합니다. Array Antenna는 여러개의 안테나를 모아 특정 방향으로 신호를 집중시켜 “이득(Gain)”을 얻는 방식입니다. 그래서 통신 단말기와 패시브 리피터 사이의 거리와 방향이 매우 중요하고, 원하는 성능과 거리에 따라 패시브 리피터의 설치 개수가 결정됩니다. 쉽게 말해, ‘패시브 리피터’는 전력 없이 신호를 옮기는 희한한 다리 역할을 하지만, 신호가 약해지는 건 어쩔 수 없어서 여러 개를 똑똑하게 배치해야 최적의 효과를 볼 수 있다는 뜻입니다.

초근접 환경의 금속 케이스와 근접 거리의 방화문 거치 테스트

<초근접 환경 – 금속 케이스 테스트>

금속 케이스 안에서 강전계, 중전계, 약전계 환경을 대상으로 패시브 리피터 효과를 테스트해 봤습니다. 금속 케이스 내부에 있는 안테나와 통신 단말 간 거리는 약 20cm로 아주 가까운 거리입니다. 이 금속 케이스는 차폐가 매우 잘 돼서 신호가 -40dB 수준으로 크게 약해지는 조건이었는데요. 테스트 결과, 패시브 리피터가 1개만 설치되어 있어도 차폐가 큰 환경, 즉 -20dB 이상의 신호 차폐가 있을 때 충분히 이득이 있다는 걸 확인했습니다. 패시브 리피터가 없을 때보다 신호가 훨씬 잘 전달되는 걸 체감할 수 있었습니다.

<근접 환경 – 방화문 테스트>

방화문 같은 근접 거리는 패시브 리피터 하나만으로는 성능이 조금 부족하다는 걸 확인했습니다. 실제로 방화문 차폐 환경은 패시브 리피터를 4개 정도 설치해야 1.2미터 정도 거리에서 약 +9dB 만큼 신호 세기가 좋아진 걸 측정했습니다. 방화문은 약 -23dB 정도까지 신호가 줄어드는 곳인데, 엘리베이터(-30dB), 로이유리 창문(-20~30dB) 같은 일상에서 흔히 만나는 차폐 환경에서도 패시브 리피터를 통해 신호 이득을 기대해도 되는 긍정적인 결과였습니다.

요약하자면, 우리가 일상에서 자주 마주치는 금속이나 특수 유리로 된 차폐 환경에서도 적절한 수의 패시브 리피터를 쓰면 통신 신호를 개선할 수 있다는 뜻입니다.

신뢰 가능한 적정 기술의 패시브 리피터

차폐된 환경에서 무선 신호를 조금이라도 더 잘 보내고 받으려면, 비용도 적고 설치도 쉬운 ‘패시브 리피터’ 기술을 꼭 필요한 곳에 적절히 써야 합니다. 물론 ‘패시브 리피터’는 명확한 한계가 있습니다. 바로, 신호를 멀리까지 보내는건 못 한다는 점입니다.

하지만 생각해보면, 이런 단점에도 불구하고 일상 생활 속에서 신호가 약해지는 환경이 정말 많습니다. 예를 들어, 대부분의 IoT 장치들은 금속 케이스 안에 있고, 방화문 같은 비상용 문은 유사시에도 통화가 잘 안되며 엘리베이터에서도 신호가 약해집니다. 게다가 요즘 신축 아파트에는 로이유리 같은 단열 유리가 널리 사용되어 무선 신호가 약해지고, 펨토셀과 같은 초소형 기지국들이 건물 안 커버리지를 도와주고 있습니다. 차량 틴팅에도 금속 성분이 많아 휴대폰 GPS 잡기 힘든 경우가 많고, 하이패스 단말의 통신 불가현상도 발생합니다.

결국 이런 일상 환경에 자연스럽게 녹아들어, 설치에 거부감 없이 신호 성능을 올려야 합니다. 그래서 ‘패시브 리피터’ 재료와 가격이 무척 중요해졌어요. 지금은 투명 필름 형태로 패시브 리피터가 고도화 개발 중이며, 여러 안테나를 모아 신호를 집중시키는 어레이 안테나 설계와 가격 경쟁력 확보를 위해 부단히 노력하고 있습니다.

또한 앞으로도 우리 일상 무선 신호 문제 해결에 큰 힘이 되는 솔루션으로 자리 잡길 기대하며 지속적인 개발에 힘쓰도록 하겠습니다.